횡단보도, 지하철, 엘리베이터 등 일상생활에서 남들과 함께 조용히 무언가를 기다리는 그 시간. 그때 스마트폰만 들여다보지 말고 주변을 슥 둘러보자.

위와 같은 체형의 사람들을 매우 쉽게 찾을 수 있을 것이다.

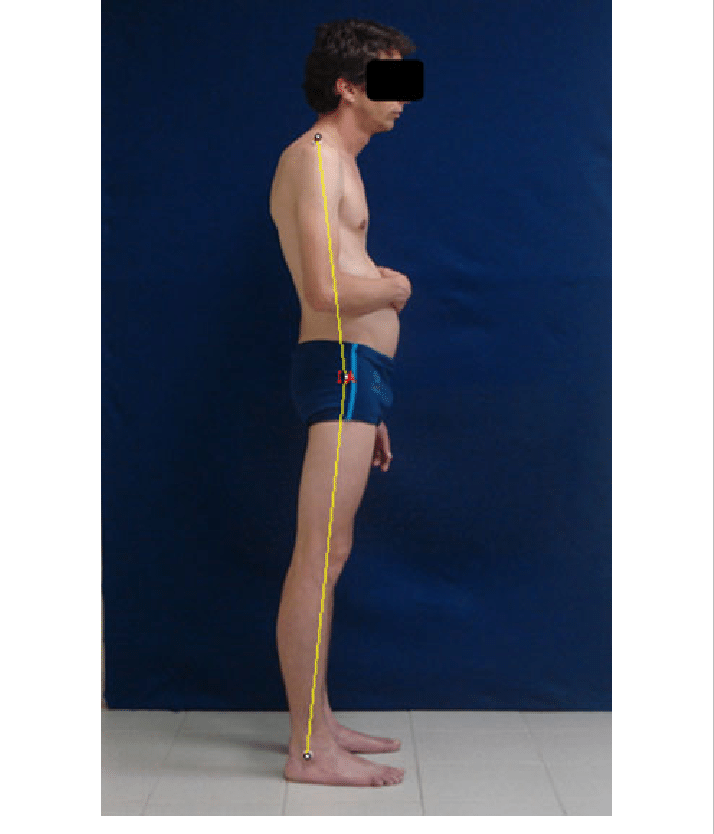

sway back은 무게 중심 선보다 골반이 전방으로 이동하여 상대적으로 신전/과신전된 고관절/무릎관절을 보이고 골반 후방 경사와 함께 짧아진 햄스트링/둔근/복근을 가지고 있으며 흉추 후만과 거북목을 동반하기도 한다.

만약 본인이 웨이트 트레이닝을 따로 실시하지 않는다면 자연스럽게 sway back으로 향하고 있음을 말하고 싶다.

sway back은 'OO근육이 짧네, OO의 협응력이 떨어지네' 복잡한 이야기를 하기 앞서 우리의 본능, 그리고 원초적 움직임과 관련이 깊다.

나는 인간의 몸을 보통 '버스'와 비교하는데, 우리가 흔히 보는 '버스'는 오로지 앞을 향해 직진한다. 물론 좌회전/우회전을 하지만 그것도 엄밀히 말하면 직진의 일부이다. 버스의 종점에 가지 않는 이상 버스는 웬만하면 후진을 하는 일이 없다.

우리 몸도 똑같다. 웨이트 트레이닝이나 특정 스포츠에 참가하지 않는다면 우리는 버스처럼 오로지 '직진'만을 하게 된다. 옆으로 걷거나 달릴 일은 없고 뒤로는 더더욱 없다.

이것이 sway back과 무슨 상관이나면

우리가 앞으로 걷는다는 것은 어깨 관절과 고관절이 신전하며 바닥과 공기를 뒤로 밀어내고, 그 반작용으로 앞으로 나아가는 것을 말한다.

그래서 우리는 뒤로 힘을 보내 앞으로 추진력을 발생시키는 것에 익숙하다. 그런데 길을 가다가 정지하였을 때, 직립을 하였을 때는 그 힘이 반대로 되어야 한다. 뒤가 아닌 앞으로 추진력을 보내 마치 브레이크를 걸듯이 그렇게 서 있어야만 한다.

그런데 (특별한 운동 프로그램에 참가하지 않는, 평범한) 사람들은 전면을 향해 힘을 써본 적이 없기 때문에 직립을 할 때에도 마찬가지 내가 편한 방향, 즉 뒤를 향해 바닥을 밀며 서 있게 된다.

그렇게 되면 우측의 sway back처럼, 마치 걷는 것처럼 직립 자세에서조차 고관절이 신전되고, 날개뼈는 전방 경사진다. 고관절이 신전하며 뒤로 바닥을 밀었기 때문에 반작용으로 당연히 골반은 전방으로 튀어나간다.

결국 sway back 체형을 교정한다는 것은 "OO근육을 이완하고 OO근육을 강화하여.."라는 방식으로 접근하면 안 된다는 것이다. 내가 지금 힘을 어느 방향으로 쓰고 있고, 그것을 어떻게 수정해야 하는지 '인지'의 문제라는 것이다. 특정 근육의 단축이나 약화 등은 힘쓰는 원리와 방향을 잘못 설정하여 얻게 된 '결과'일뿐이다. 결과를 잡고 늘어져봐야 변하는 것은 없다.

그럼 sway back을 고치기 위해서는 어떻게 해야 하는가?

① 벽에 서기

벽에 완전히 붙어 뒤꿈치/엉덩이/허리/어깨/뒷통수를 붙이려고 노력한다. 처음에는 이 모든 것을 붙이는 것이 어렵다. 30초를 시작으로 3분까지 버틸 수 있도록 해본다.

벽에 뒤꿈치를 붙이는 순간부터 우리는 뒤가 아닌 앞을 향해(우측 그림처럼) 발바닥을 밀게 된다. 넘어지기 싫기 때문이다. 우리의 뼈대는 지렛대(시소)의 원리를 이용하기 때문에 발이 앞을 밀면? 고관절 소켓, 즉 골반은 뒤로 물러난다. 벌써 sway back이 해결되었다. (임시적이지만)

상체도 마찬가지이다. 어깨를 붙이면 팔을 가볍게 굴곡된다. 팔이 굴곡되면 상완골 머리는 뒤로 당겨진다. 이렇게 상완골 전방 활주 증후군도 해결되었다. (임시적이지만)

척추와 골반의 정렬이 불량한 사람은 허리(배꼽 뒤)가 엄청나게 뜰 것이다. 이 텅 빈 공간을 가볍게 눌러준다. 복압이 작동하면서 배가 홀쭉해질 것이다.

② 미는 운동 많이 하기

거북목이나 sway back 등을 처치할 때 흔히 하는 실수는 '당기는 운동'을 많이 시키는 것이다. 약해진 능형근/승모근 그리고 둔근과 햄스트링 등을 강화하겠다는 것인데 그러한 방법은 자세 교정에 큰 도움이 안 된다.

위 서론에서 설명하였듯 sway back은 힘을 뒤로 자꾸 뒤로 사용하는 '인지'의 문제라 하였다. 그럼 우리는 반대로 전방을 향해 힘을 쓸 수 있도록 하는 동작들을 많이 해야 한다.

데드리프트나 스쿼트와 같이 발바닥이 바닥에 고정된 상태에서 실시하는 프리 웨이트는 힘을 전방으로 쓰게 만든다.

물론 위 동작들을 실시해도 힘을 앞으로 쓰는 사람들이 있을 것이다. 이 경우에는 엉덩이가 번쩍 들리면서 스쿼트가 굿-모닝 자세로 변한 다든지, 무릎이 먼저 다 펴져서 일어섰을 때 고관절이 아직 다 펴지지 않는다던가 하는 부작용들이 있다. 그런 경우가 발생할 때는 "내가 힘을 여전히 뒤로 사용하고 있구나"라고 생각하면 된다.

동작이 끝났을 때 = 직립을 의미한다. 이때 평소 sway back 자세처럼, 뒤를 향해 힘을 쓰며 일어서 있다면 가벼운 무게라 할지라도 허리가 너무 피로해 얼마 버티지 못할 것이다. 그러나 벽에서 기대기와 처럼 전방을 향해 힘을 쓰면 신체 정렬이 올바르게 변하고 둔근이 열심히 일하면서 얼마든지 버틸 수 있을 것이다.

푸시업도 마찬가지이다. 푸시업은 미는 운동이다.

힘의 방향이 전방을 향한다. 이 말은 곧 '어깨 관절이 굴곡되려고 한다'라는 뜻이다. 그렇게 되면 위에서 설명하였듯 지렛대 원리에 의해 상완골 머리는 후방으로 당겨진다.

이렇게 바닥을 미는 운동을 많이 하면 우리가 평소에 익숙한 뒤로 바닥과 공기를 뒤로 차내는 패턴이 아닌 그 반대에 해당하는 힘, 그리고 거기에 쓰이는 근육들을 계속 쓰기 때문에 무너진 밸런스를 잡을 수 있게 된다.

-

우리의 삶이 편리해지면 편리해질수록 당장은 '편하다'라고 느낄 수 있지만, 시간이 흐름에 따라 우리의 몸과 관절은 도리어 무너져 내리고 있다. '구르는 돌에는 이끼가 끼지 않는다'라는 말처럼 우리가 몸을 능동적으로 움직이면 강하고 탄력 있는 근육을 가질 수 있지만 그렇지 않으면 관절을 지지해 주는 근육량은 점점 소실되고, 결과적으로 크고 작은 부상에 노출되기 싶다. (거기에 노화까지 겹친다면..)

안타깝지만 현대사회에서 운동은 선택이 아닌 필수이다. 한번 처참히 무너지고 난 몸을 다시 복구하는 것은 피나는 노력이 필요하다. 그러나 몸이 무너지지 않도록 예방하는 것은 약간의 성실함과 시간만 있으면 된다.

본인에 몸 상태와 체형, 근불균형 등에 맞추어 어떤 운동이 필요할지 한번 고민해 보기 바란다.

끝.

근육 연구소 유튜브 : https://www.youtube.com/channel/UClTh9mTEq6r58ZLwCE8hT5gme

근육 연구소 블로그 : https://blog.naver.com/stinvvv

근육 연구소 질문 게시판 : https://cafe.naver.com/qandaboard

근육 연구소 트레이닝 문의 : https://blog.naver.com/stinvvv/222461259021

'근육 연구소 > 근육 연구소 칼럼' 카테고리의 다른 글

| 쉬러그 (Shrug) 운동이 도리어 어깨를 처지게 만든다..? (0) | 2022.03.06 |

|---|---|

| 「근육 연구소」가 말하는 수영과 달리기의 차이 (0) | 2022.01.27 |

| 유산소(달리기) 할 때 (or 하고 나면) 골반이 찝혀요 ㅜ (2) | 2021.10.22 |

| 운동하면서 머리 아픈 이유. 그리고 해결 방법 (0) | 2021.09.14 |

| 근육 연구소가 전하는 트레이닝의 기본 3 요소. (0) | 2021.08.11 |