주행 경로

- 두판상근 + 흉쇄유돌근 (Splenius capitis + Sternocleidomastoid)

- 내/외 늑간근 (External & Internal Intercostalis)

- 외측 복사근 (Lateral abdominal bliques)

- 대둔근 (Gluteus Maximus)

- 대퇴근막장근 (Tensor Fascia Lata)

- 장경인대 (Iliotibial band)

- 비골 두의 전방인대 (Anterior ligament of the head of the fibula)

- 비골근 (Fibulari muscles)

개요

- 외측선은 자세 기능적으로 앞/뒤 + 좌/우 균형 유지를 돕는다.

- 전두면 상에서의 내/외전 움직임, 그리고 몸통의 측면/회전 운동 시 안정성 역할

외측선과 관련된 자세 보상 패턴

- 발목의 회내/회외

- 발목 족배굴곡의 제한

- 내반슬/외반슬

- 내전 제한 및 만성적인 외전근 수축

- 요추 측만 혹은 요추 압박(양측 외측선이 동시 단축될 시)

- 흉곽의 측면 변위

- 어깨 운동 제한 (거북목에서 더욱 깊이 관여)

대퇴근

- IT band는 아킬레스건과 같이 위로 올라가면서 넓어지고 얇아진다. 고관절에 이를 때 쯔음엔 대퇴골 대전자를 감싸쥘정도로 넓어진다.

★ IT band 위로는 외전근들이, 아래로는 외측광근에 의해 긴장이 유지되어 다리에 하중이 가해질 때 고관절두가 소켓에 고정되는 것을 도와준다.

- 외측선은 대퇴골 대전자 위로 확장되면서 세 개의 근육을 포함한다.

앞쪽 경계를 따라서 : 대퇴근막장근

뒤쪽 경계를 따라서 : 대둔근의 위쪽 섬유 + 중둔근

이 모든 근육/근막들은 전상장골극에서 후상장골극까지 뻗어있는 장골능 바깥 테두리에 부착된다. 위 복합체는 보행시 체중이 실리는 하지에 적용하여 체중이 실리지 않는 하지쪽으로 몸통이 기우는 것을 막아준다.

즉 외전근들은 실제로 "외전"에 자주 사용되지는 않지만 보행 시 고관절의 내전을 막는데에 주로 사용된다.

IT band (장경인대)

- 장경인대는 무릎의 외측 거의 전부에서 시작하여 위에 세점(전상장골극+상장골극+장골능중심부)으로 퍼져나간다고 할 수 있다.

- 장경인대의 좌/우 불균형은 골반의 외측 경사로써 나타난다.

- 장경인대와 내전근의 불균형은 내반슬/외반슬로 나타난다.

- 환자를 옆으로 눕혀 무릎을 받쳐주고, 장경인대 및 관련 외전근을 중심부로부터 외측으로 펼치며 위 또는 아래로 이완시킬 수 있다. 척골의 평편부를 이용, 한손은 장골능 바로 아래, 다른 한손은 대전자 바로 위에 위치시킨 후 무릎 쪽으로 장경인대를 활성화한다. (장경인대는 너무 질겨 처치가 어렵지만 우선 늘려주기만 한다면 매우 효과적인 방법이다.)

장골능과 허리

- 외측선의 측면에서 장골능은 결합조직들이 번번히 모이는 곳임으로 뼈로부터 이 층들을 분리하는 것은 외측선 길이를 조절하는데에 큰 도움이 될 수 있다. 다만 여기에선 방향이 중요한데, 골반이 전방으로 기울어진 경우에는 뒤로 움직여주어야 하고, 후방으로 기울어진 경우에는 앞으로 움직여주어야 한다.

- 엄지와 검지를 이용해 허리를 측면에서 잡으면 외복사근 섬유가 표층에, 내복사근 섬유가 심부에 위치한 것을 알 수 있다. 이들은 회전 형태의 기능을 하거나 골반에서 늑골을 들어올리는 기능을 한다. (리프팅 시 무거운 중량을 지고 있을 때 흉곽이 무너지지 않게 버텨줌)

목

- 늑골에서 두개골까지 X자 형태가 반복된다.

- 목의 경우 표면전방선과 외측선 둘 다 관여하기 때문에 표면전방선이 아래로 당겨지면 외측선은 역으로 영향을 받는다.

- 외측선에서 SCM(흉쇄유돌근)의 길항근은 두판상근이다.

외측선과 어깨

- 외측선 자체는 견갑대(Shoulder Complex)와 직접적으로 관련되지는 않는다.

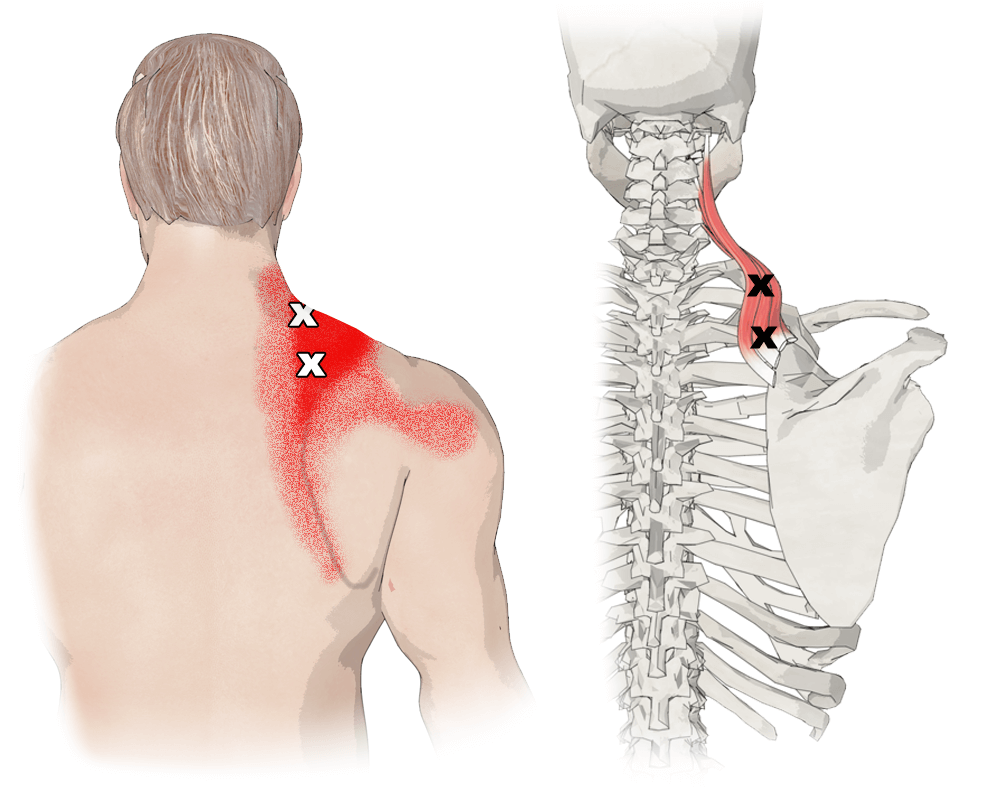

★ 견갑골의 정점과 경추의 횡돌기를 연결하는 견갑거근은 판상근과 나란히 있고 경추 및 머리를 전방당김으로 부터 균형을 잡도록 하고 있다.

그런데 문제는 기반이 되는 견갑거근을 지지하는 견갑골이 견고한 조직이 아니라는 점과 (견갑골은 흉곽뒤에서 Scapulothoracic 이라는 가상의 관절을 통해 둥둥 떠 있는 셈) 머리 전방 전인 자세를 원인으로, 견갑거근의 기시와 정지부가 반대로 사용되어 견갑골이 점차 목의 뒤쪽으로 당겨 올라가면서 견갑거근 정지점에서 상당한 방사통을 야기한다는 것이다.

- 또한 승모근은 머리 지지를 위해 어깨를 당겨 흉쇄유돌근을 보상한다. 이러한 잘못된 패턴은 외측선 "X"자에 균형장애가 있을 때 발생한다.

외측선은 신발 끈을 묶는 것처럼

양측 면을 통해 신체 앞/뒤를 같이 재봉하듯 이루어져 있다.

(머리 전방 자세는 몸통 위 머리의 안정성을 위해 견갑대를 강제로 관여시키는데, 이는 매우 일반적이면서도 비효율적인 보상패턴이다.)

운동치료 고려사항

- 서 있는 자세에서 앞/뒤에서의 외측선 평가는 좌/우측 외측선 간의 차이를 보여주는 가장 빠르고 쉬운 방법이다.

★ 인간은 자신의 눈과 내이(inner ear)가 중력에 수평을 이루고 싶어하기 때문에 외측선의 불균형을 반대편 목 근육의 단축으로써 보상한다.

- 삼각자세(Triangle Pose)는 외측선 아랫부분을 스트레치 하는데 좋다. 동작동안 특히 발목에서의 내반(inversion)을 신경쓰며 비골 구획을 확실하게 스트레치한다.

- 외측선 윗부분이 경우는 요가의 빗장자세(Parighasana)와 같은 다양하고 일반적인 동작들이 도움이 될 것이다.

- 측면에서 환자를 관찰하였을 때 외측선의 X 한쪽 축을 "경추 7번 극돌기 ~ 치골"까지 주행한다고 생각하고 다른 축을 "흉골절흔 ~ 천골정점"까지 주행한다고 생각하자. 한쪽 축의 길이가 현저하게 긴가?

- 심리적인 불안정 상태, 즉 우울감이나 심적부담감은 흉골~천골선이 7번경추~치골선보다 현저하게 짧게 나타난다. 이것들을 해결하기 위해 내복사근에 대한 처치가 기대되는데, 호흡인지를 통한 접근이 보다 더 효율적이다.

(한 손은 흉골병에, 한 손은 요천추 교차점에 위치시키고 환자에게 숨을 들이마쉬면서 두 손을 멀리 떨어뜨리라고 주문한다. 최고다!)

외측선과 보행

- 전방으로의 보행을 위한 주요 동력원으로써 인간은 시상운동인 굴곡/신전(돌고래처럼)을 사용하며 좌우운동을 사용하지 않는다. (물고기는 좌우로 헤엄침)

- 늑간근은 매 걸음마다 흉곽을 감았다 풀었다 함으로써 스프링처럼 작동한다. 만약 이러한 토크생성이 안된다면 보행 중 가속을 전적으로 팔에 의지해야할 것이다.

(참고로 토마스 형님과 그 일행들은 늑간근을 호흡근으로써 치료할 때보다 보행 근육으로써 치료하였을 때 보다 나은 결과를 볼 수 있었다.)

- 나이가 들어감에 따라 보행 시 외측선에 의한 좌우균형능력이 떨어지고, 이는 머리가 좌우로 흔들리는 보행으로 나타난다.

그간 너무 게을렀다. 공부도 제대로 하지 않고.. 나이가 들면서 깨닫는 것은 "적당히"가 가장 어렵다는 것이다.

공부도 적당히, 노는 것도 적당히 하면 참 좋을텐데 놀 때는 모든 것을 내던지고 놀고.. 공부할 때에는 방에 틀어박혀 공부만 하게 된다.

중도(中道)의 길을 걷는 것은 너무나 어렵다.

정신 재무장하고 공부 열심히 하자.

장코치 다른 칼럼 둘러보기 : https://blog.naver.com/stinvvv

개인트레이닝 문의 : https://open.kakao.com/me/stinvvv

'선조들의 지혜 > 근막경선해부학' 카테고리의 다른 글

| [근막경선해부학] 표면전방선 The Superficial Front Line (0) | 2018.02.01 |

|---|---|

| 견갑골 X (전거근-능형근/소흉근-하부 승모근) (0) | 2018.01.30 |